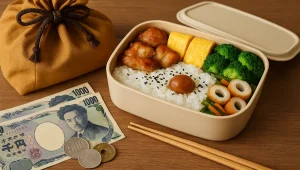

食費を見直したいと考えている方にとって、「節約 食材 ランキング」は非常に役立つ情報源です。

特に、物価が上がり続ける2025年においては、安くて量が多い食べ物を上手に選び、日々の献立に取り入れることが節約の鍵となります。

この記事では、「安い食材ランキング2025」の傾向をもとに、日常的に活用しやすい食材や、一人暮らしの方にもおすすめの買い方・使い方をご紹介します。

また、買っておくといい食材や、業務スーパーで注目されているコスパ抜群のアイテム、節約レシピで主役になる食材など、実用的な情報も豊富に取り上げています。

まとめ買いをする際の注意点や、かさ増しにオススメの食材は?という疑問にもお応えしながら、食材選びと調理の工夫で無理なく続けられる節約術をご提案します。

「コスパの良い食材のランキングは?」と気になっている方にも、すぐに実践できる内容となっておりますので、ぜひ参考にしてみてください。

- 価格・量・使い道を考慮した節約食材の選び方

- 一人暮らしでも使い切りやすい食材の特徴

- まとめ買いや業務スーパーを活用した節約術

- かさ増しやコスパを重視した調理の工夫

節約食材ランキングでわかる定番食材

- 安い食材ランキング|2025最新版をチェック

- 一人暮らしにおすすめの節約食材は?

- 安くて量が多い食べ物まとめ

- かさ増しにオススメの食材は?

- コスパの良い食材のランキングは?

安い食材ランキング|2025最新版をチェック

2025年現在、食費の節約を意識する家庭が増えている中で、注目すべき安い食材にはいくつかの共通点があります。それは「価格が安定している」「保存しやすい」「調理の幅が広い」という点です。

実際、多くのランキングで上位に挙がっているのが、もやし、豆腐、鶏むね肉、卵、そして豆苗といった食材です。これらは1パック30~100円程度で購入できることが多く、ボリューム感もあるため、主菜や副菜としても活躍します。

例えば、もやしは一袋20~40円程度と非常にリーズナブルで、炒め物やスープ、和え物など多彩なメニューに対応できます。ただし、水分が多く日持ちしにくいため、購入したら早めに使い切る必要があります。

一方、豆腐はそのまま冷奴として食べるだけでなく、ハンバーグやグラタン風のアレンジも可能で、節約中でも満足感を得やすい食材です。絹ごしや木綿など種類を変えることで、食感や料理の印象も変えることができます。

このように、安価で使い勝手が良く、調理の自由度が高い食材が2025年の「安い食材ランキング」の中心となっています。うまく活用すれば、節約しながら栄養バランスのとれた食生活が実現できます。

一人暮らしにおすすめの節約食材は?

一人暮らしの食費を抑えるには、無駄なく使い切れる食材を選ぶことがとても重要です。その中でおすすめされるのが、納豆、卵、冷凍野菜、そして豆腐などの「単品でも完結する」節約食材です。

まず、納豆は1パックあたり30~50円と手ごろなうえ、ご飯にのせるだけで一品が完成します。たんぱく質や発酵食品としての健康面でもメリットがあり、冷蔵庫に常備しておくと安心です。

また、卵は料理の幅が広く、焼くだけで主菜になるほか、丼物や炒め物など多様な使い方が可能です。1パック100~200円程度で購入でき、コスパも抜群です。

豆腐も非常に優秀な選択肢です。冷奴や味噌汁に加えるだけでなく、チーズ風や揚げ出し風にするなどアレンジも豊富です。1人前の使い切りサイズも販売されているため、食品ロスも防げます。

一方で注意すべきなのは「量が多すぎる野菜や肉」。安いからといってまとめ買いしても、冷凍・保存がうまくできないと廃棄につながり、かえって割高になることもあります。

一人暮らしでは、買いやすさと使いやすさのバランスを考えたうえで、節約食材を選ぶことが成功の鍵になります。初めは少量から試し、相性の良い食材を見つけていくと良いでしょう。

安くて量が多い食べ物まとめ

節約を意識する上で、「価格は安いのに、ボリュームがしっかりある食べ物」は非常に重宝します。満腹感が得られやすく、食卓の主役にも副菜にもなるため、買い物の際には意識して選びたいポイントです。

中でも代表的なのが、じゃがいも、キャベツ、鶏むね肉、厚揚げの4つです。いずれも100円前後で手に入ることが多く、一品に使う量も調整しやすいため、一人暮らしから家族世帯まで幅広く活用できます。

例えば、じゃがいもは1個あたりの重量が多く、カレーや肉じゃが、ポテトサラダ、フライドポテトといった定番料理に使えます。主食代わりに活用することもできるため、炭水化物としての役割も果たします。

キャベツは一玉100円前後で購入でき、炒め物やスープ、千切りサラダなど、用途が多彩です。ただし切り口から傷みやすくなるため、ラップでしっかり包み、冷蔵保存を徹底しましょう。

鶏むね肉は肉類の中でもトップクラスのコスパを誇り、ボリュームとたんぱく質を両立できる食材です。加熱しすぎるとパサつきやすい点には注意が必要ですが、低温調理や片栗粉をまぶすなどの工夫で改善できます。

一方で、厚揚げはボリュームのわりに価格が安く、焼いたり煮たりするだけで満足度の高い料理になります。豆腐より水分が少ないため、扱いやすく保存もしやすいのが利点です。

このように、安くて量が多い食材はうまく組み合わせることで、栄養もボリュームも確保しながら、食費の削減につなげることができます。

かさ増しにオススメの食材は?

料理の量を増やしたいとき、味の邪魔をせずにかさ増しできる食材は非常に便利です。節約中でも満腹感を得やすくなるため、日常の食事にぜひ取り入れたい工夫のひとつです。

おすすめのかさ増し食材としては、もやし、豆腐、きのこ類、おから、春雨などが挙げられます。これらは価格が安く、調理しやすいという共通点があります。

まず、もやしはクセが少なく、炒め物やスープ、鍋料理など幅広く使えます。一袋20~30円で買えるにもかかわらず、加熱するとかさが減らず、ボリューム感が出るため非常に人気です。

豆腐は柔らかく、他の具材と自然になじみやすいのが特徴です。ハンバーグのタネに混ぜる、炒め物に加える、グラタンの下地に使うなど、様々なレシピに応用が可能です。ただし、水分が多いため、しっかりと水切りをしてから使うのがポイントです。

きのこ類は種類が豊富で、食感や風味を活かしながらかさ増しができます。特にしめじやえのきは、安価で手に入りやすく、加熱してもかさが減りにくいため、満足感を維持しやすいです。

また、おからは炒め物やハンバーグ、スープに加えることで食物繊維を補いながらボリュームを増すことができます。水分を吸いやすい特徴があるため、加える量は様子を見ながら調整する必要があります。

最後に春雨は、煮込み料理やスープに加えることでかさを増やせる上、長期保存も可能です。ただし、糖質が多いため、摂りすぎには注意が必要です。

かさ増し食材は、安さだけでなく料理との相性や調理の手間も考慮して選ぶと、より効果的に節約につながります。

コスパの良い食材のランキングは?

コストパフォーマンスが良い食材とは、「安いだけでなく、満足感・栄養価・汎用性の高さを兼ね備えているもの」を指します。家計の負担を減らしつつ、毎日の献立にしっかり活用できるものが上位に挙げられます。

ここで紹介するのは、多くのランキングや節約情報で共通して評価されている食材をもとにした、実用的な上位5品です。

1位:もやし

1袋30円前後で購入できるうえ、炒め物・スープ・ナムルなど幅広く使えます。シャキシャキした食感もあり、満足感が高いのが魅力です。ただし、日持ちしないため、数日以内に使い切るようにしましょう。

2位:豆腐

手頃な価格で購入でき、たんぱく質源としても優秀です。冷奴や味噌汁だけでなく、豆腐ステーキやそぼろ風アレンジなど、主菜にも変化できます。水分が多いため、冷凍には向きません。

3位:鶏むね肉

肉類の中でも特に安価で、100gあたり50~80円程度。たんぱく質が豊富で、煮る・焼く・蒸すなどあらゆる調理法に対応できます。パサつきがちな点は、下処理や調理法で工夫すれば解消できます。

4位:卵

価格変動はあるものの、調理の自由度と栄養バランスの良さから高コスパ。1パックあれば、オムレツ・炒飯・茶碗蒸しなど多様なメニューに対応できます。保存期間も比較的長いため、常備に向いています。

5位:キャベツ

1玉で100円台で買えることが多く、かなりの量がとれます。炒め物、サラダ、スープ、鍋と用途が幅広く、冷蔵で1週間以上もつのもメリットです。

このように、価格・量・使い道・保存性など、いくつかの基準を総合的に考えて選ぶことで、本当にコスパの良い食材が見えてきます。

節約食材ランキングから見る賢い買い方

- 買っておくといい食材とは?

- まとめ買いのコツと注意点

- 業務スーパーの注目商品

- 節約レシピで使える主役級食材

- 一年中活用できる節約定番食材とは?

- 買い方次第で節約効果が倍増する食材

買っておくといい食材とは?

日々の食事作りを効率化しつつ、食費を節約するためには、「常にストックしておくと便利な食材」を見極めておくことが重要です。それにより、急な献立変更にも対応でき、無駄な買い物を減らすことができます。

ここで注目したいのは、保存がききやすく、いろいろな料理に使える食材です。まず代表的なのが、冷凍可能な食材。鶏むね肉や豚こま切れ肉は、購入後すぐに小分け冷凍しておけば、いつでも主菜に活用できます。

次に挙げられるのが、乾物や常温保存ができるもの。春雨、乾燥わかめ、パスタ、ツナ缶、レトルト豆などは日持ちがよく、汁物や副菜、サラダの具材としても優秀です。特に春雨はかさ増しにも便利です。

野菜では、じゃがいも・玉ねぎ・にんじんといった根菜類が定番です。これらは冷暗所に置いておけば長持ちし、和洋中のさまざまな料理に使えるため、使い道に困ることがほとんどありません。

また、卵や豆腐のように汎用性がありながらも価格が手頃な食材も、冷蔵庫にあると安心です。ただし、賞味期限には注意し、必要な量だけをこまめに買うのが理想的です。

買っておくと便利な食材は、単に安いだけではなく、いかに「無駄になりにくいか」「調理に活かせるか」がカギとなります。普段の使い方や保存環境も踏まえて、自分の生活スタイルに合った備え方を考えることが大切です。

まとめ買いのコツと注意点

まとめ買いは、節約を意識している方にとって強力な味方になります。うまく活用できれば、買い物の頻度を減らし、食費の削減にもつながるでしょう。ただし、正しく行わないと、逆に無駄を増やしてしまうこともあります。

まず押さえておきたいコツは、「保存がきく食材を中心に選ぶ」ことです。冷凍できる肉類、乾物、缶詰、根菜などは、まとめ買いに向いています。中でも鶏むね肉や豚こま肉は冷凍保存しやすく、使い勝手も良いため、多くの家庭で常備されています。

次に重要なのが「買った食材を無駄にしないための管理方法」です。購入後は、すぐに使いやすい単位に小分けして冷凍する、メモで冷蔵・冷凍の中身と日付を管理する、などの工夫が有効です。

一方で注意点もあります。安さに惹かれて必要以上に買いすぎると、消費期限内に使い切れず廃棄してしまうリスクがあります。また、冷蔵庫や冷凍庫のスペースに限りがある場合、保存状態が悪くなることもあるため、収納力も考慮して購入量を決めましょう。

さらに、セール時の「まとめ買い」は心理的に衝動買いをしやすくなります。買い物リストを事前に作成し、必要なものだけを購入するようにすると、無駄遣いを防げます。

このように、まとめ買いは工夫次第で節約効果が高まる一方、適切な計画と管理が欠かせません。生活スタイルに合った方法を見つけ、無理のない範囲で実践していくことが大切です。

業務スーパーの注目商品

業務スーパーは、大容量・低価格の商品が豊富にそろっていることで知られており、節約を意識する人にとっては見逃せない存在です。特に「冷凍食材」「調味料」「乾物類」は、コスパの高さから注目されています。

まず人気なのが、冷凍野菜や冷凍肉です。例えば、500gや1kg単位で販売されているブロッコリーやミックスベジタブルは、必要な分だけ取り出して使えるため、時短と節約の両方に役立ちます。

鶏むね肉や鶏もも肉の冷凍パックも、大量に入っていて単価が安く、使い勝手に優れています。

調味料では、マヨネーズやケチャップ、醤油、みりん風調味料などが特におすすめです。1L以上の大容量でありながら品質が安定しており、外食チェーンなどでも使用されることがあるほどです。日常的に使う調味料こそ、業務用で買っておくと長期的に節約効果が見込めます。

また、乾物類や缶詰も見逃せません。スパゲッティや春雨、鶏そぼろ缶、ミートソース缶などは、非常時の備えにもなり、メニューに困ったときの強い味方です。

ただし、大容量ゆえに保存スペースが必要です。保管場所が確保できない場合は、シェア買いするなどの工夫も有効です。また、一度に使い切れない商品は、しっかり密閉して保存し、開封日を記録しておくと安心です。

業務スーパーの商品は、価格以上の価値があるものが多いため、目的に応じて賢く選べば、日々の食費削減に大きく貢献します。まずは日常でよく使うものから試してみるのがおすすめです。

節約レシピで使える主役級食材

節約レシピにおいて「主役級」と呼べる食材とは、メインのおかずやボリューム感を出す料理に使えて、コストを抑えられるものです。脇役になりがちな食材をうまく使って主菜として活用できれば、食費を抑えつつ、満足感のある献立を作ることができます。

注目したいのが、鶏むね肉です。脂肪が少なくヘルシーでありながら、しっかりとした食べごたえがあるため、照り焼きや蒸し鶏、カツなど幅広い調理が可能です。値段も安定しており、100gあたり50円前後で手に入ることが多いため、節約の強い味方です。

次に挙げたいのが豆腐。豆腐は和風から洋風、中華までさまざまなレシピに対応でき、豆腐ステーキや豆腐ハンバーグなどメイン料理にもなります。冷奴や味噌汁といった副菜にも変化できるため、使いまわしやすさも魅力です。ただし日持ちはしないため、使う分だけをこまめに買うようにしましょう。

さらに厚揚げも見逃せません。大豆製品の中でもボリューム感があり、焼くだけでメインおかずになります。甘辛煮や炒め物にすれば、ごはんとの相性も抜群です。価格も1枚100円前後とお手頃で、冷蔵庫にあると助かる一品です。

これらの食材は、安価で栄養価も高く、食卓の中心になれる存在です。組み合わせる副菜や調味料を変えるだけで、飽きずに食べられるレパートリーが広がります。節約を意識しながらも、食べ応えを大切にしたいときにぴったりの食材です。

一年中活用できる節約定番食材とは?

季節を問わず価格が安定していて、通年で使える節約食材は、家計管理の強い味方です。いつ行ってもスーパーに並んでおり、汎用性が高いものを押さえておくと、無駄なく使い切ることができます。

まず代表的なのがもやしです。通年通して1袋20~40円程度と安く、炒め物、鍋、ナムル、スープなど幅広い料理に活躍します。

栄養価はそれほど高くないものの、かさ増しや食感アップには最適です。日持ちはしませんが、すぐに調理すれば問題ありません。

次に卵が挙げられます。価格が多少変動することはあるものの、1個あたり20円前後で手に入り、たんぱく質を手軽に摂れる優れた食材です。オムレツ、卵焼き、親子丼、茶碗蒸しなど、主菜にも副菜にも使える万能さが魅力です。

また、じゃがいも・玉ねぎ・にんじんの三つは「常備野菜」として有名です。保存性が高く、煮物や炒め物、サラダなどに活用できるため、毎日の食卓に欠かせません。特にじゃがいもは、ボリュームを出しながら腹持ちが良く、節約向きです。

さらに乾物類も一年中使える節約素材です。春雨、乾燥わかめ、お麩などは常温で長期間保存でき、汁物や副菜、炒め物などに少し加えるだけで栄養と食感のアクセントになります。

こうした定番食材を常備しておくことで、食材が少ない日でも対応力が高まり、結果的に外食や無駄な買い物を減らすことができます。買い物リストにこれらの食材を加えておくことで、節約と献立の安定感が一気にアップします。

買い方次第で節約効果が倍増する食材

食材の選び方だけでなく、買い方を工夫することで節約の効果は大きく変わります。中でも、冷凍や常温保存ができる食材は「買い方次第」で家計へのインパクトを何倍にもできます。

まず押さえておきたいのが鶏むね肉です。100gあたり50円程度で購入できる上に、冷凍保存もしやすいため、セール時にまとめ買いして小分け冷凍することでコスパがさらに向上します。

塩麹や下味をつけた状態で冷凍しておけば、調理の手間も省けて一石二鳥です。

次に注目すべきは乾物類です。春雨、ひじき、切り干し大根などは日持ちが良く、水で戻すと数倍の量になるため、かさ増しにも役立ちます。価格は一見高く感じるかもしれませんが、1食あたりの単価に換算すると非常に安価で済みます。

また、卵も買い方に工夫が必要な食材です。賞味期限内に消費しきれる量を見極め、特売日やまとめ買いセールを活用するとお得です。家庭での消費ペースが把握できていれば、無駄なく使い切ることができます。

他にも、もやしや豆苗といった短期間で使い切る食材は、「その日使う分だけを購入する」ことが節約効果を高めるポイントになります。もやしは特に傷みやすいため、冷蔵庫で放置すると逆にロスが増えてしまいます。

さらに冷凍野菜や業務用調味料は、大容量パックを小分けして使うことで節約効果が倍増します。特に業務スーパーやドラッグストアの食品コーナーでは、同じ内容量の商品でも価格差があるので、単価で比較して選ぶことも大切です。

こうして見ていくと、節約に向いた食材は「何を買うか」だけでなく、「いつ・どのように買うか」で効果が大きく変わってくることがわかります。買い方の工夫も、節約の大きな柱として意識してみてください。

節約食材ランキングから見える賢い節約術まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 価格が安定しやすい食材は節約に向いている

- もやしや豆腐は調理の幅が広く主菜にもなる

- 鶏むね肉は高タンパクで低価格な優良食材

- 一人暮らしには少量で使い切れる食材が便利

- 卵は保存性と栄養価のバランスが優れている

- キャベツやじゃがいもは量が多くコスパが高い

- おからや春雨はかさ増しにも使える優秀食材

- 冷凍野菜や乾物はまとめ買いに適している

- 根菜類は長期保存できて使い道が多い

- 調味料は業務スーパーの大容量品が節約に貢献

- 冷凍できる食材は小分け保存で無駄を防げる

- 食材選びは価格だけでなく使い勝手も重要

- 乾物や缶詰は非常用にもなり常備に適している

- 節約食材は工夫次第で主役にもなりうる

- 買い方と保存法を工夫すれば節約効果が倍増する

くらしのマネハックの評価は…

| 項 目 | 評 価 |

|---|---|

| 効 果 | |

| 再現性 | |

| 難易度 |

総合評価:Sランク

(とてもおすすめ!効果もバツグン)

まねは

まねは日常の買い方と使い方を少し見直すだけで、食費は想像以上に抑えられます。食材管理と保存の工夫がカギです。

節約は我慢だけではありません。おいしく食べて、きちんと栄養を摂りながら、工夫次第で家計も助かります。

今回の記事では、安くてボリュームのある定番食材や、保存が効くコスパ優秀な食品を多数紹介しました。最初からすべてを完璧に実行しようとせず、まずは「よく使う食材」から1つずつ見直してみてください。

それが節約を長く続けるコツです。