「食費節約 しないほうがいい」と検索されている方の多くは、節約と健康のバランスに悩まれているのではないでしょうか。

確かに、家計の見直しを考えるときに、真っ先に浮かぶのが「食費の削減」かもしれません。しかし、食費を削ることは本当に効果的な節約なのでしょうか。

実際には、過度な食費の節約は「意味ない」と言われる場面もあります。安価な加工食品に偏った食生活は、健康を損ない、医療費の増加や生活の質の低下といった、見えにくいコストを生む可能性があるのです。

「食費は削ってはいけない」という声があるのは、このようなリスクを踏まえた判断といえるでしょう。

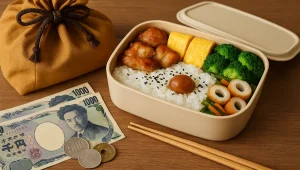

本記事では、食費を見直す際に「やめた」方が良い節約方法や、「節約するなら弁当やめろ」という意見の背景、一人暮らしでの注意点などを詳しく解説します。「食費節約レシピ1週間」の実例や、「食費が少ない人」が抱えやすい問題点、「一人暮らしで食費3万円は無理ですか?」という疑問に対しても、現実的な視点でお答えします。

また、「食費を節約できない人の特徴は?」という疑問にも触れながら、無理なく続けられる「最強」の節約スタイルを見つけていきます。健康と経済の両立を目指す方にこそ、最後まで読んでいただきたい内容です。

- 食費を削ることが健康や生活に与える悪影響

- 節約をやめたことで得られる心身のメリット

- 無理のない食費管理と自炊の工夫方法

- 一人暮らしでも可能なバランスの良い節約術

食費節約しないほうがいい理由とは?

- 食費節約は意味ないと言われる根拠

- 食費節約をやめた人が得たものとは

- 食費は削ってはいけないとされる理由

- 食費を削る健康リスクを知っておく

- 食費を節約できない人の特徴は?

食費節約は意味ないと言われる根拠

食費の節約は一見、家計管理において効果的な手段のように感じられます。しかし、「食費節約は意味がない」と言われる理由には、いくつかの現実的な背景があります。

まず、削りやすい費目であるがゆえに、無理な節約をしてしまいがちな点が挙げられます。例えば、インスタント食品や安価な加工品ばかりに頼ると、栄養バランスが崩れ、体調不良を引き起こす可能性が高くなります。その結果、医療費がかさみ、長期的に見るとむしろ支出が増えるという逆転現象が起こり得ます。

次に、食事の質が下がることで、心身のパフォーマンスが落ちてしまう点も見逃せません。集中力の低下や疲労感が日常的に続くと、仕事や家事に支障をきたし、収入にも影響が出る場合があります。これでは節約の本来の目的である「生活の安定」とは真逆の方向へ進んでしまいます。

具体的には、菓子パンやカップ麺、冷凍揚げ物などで食事を済ませる習慣がつくと、塩分・脂質過多となり、健康診断で注意を受けるような結果につながることもあるでしょう。短期的な支出は減ったとしても、将来的なリスクが積み重なってしまいます。

このように考えると、食費の節約が「意味ない」とされる背景には、安さばかりを重視する姿勢が健康・生活の質を損ない、結果として経済的にも不利になる構造があると言えるでしょう。

食費節約をやめた人が得たものとは

食費の節約をやめた人が得たものは、単に「美味しいものを食べられる喜び」だけではありません。生活全体の充実度や健康状態の向上といった、目に見えにくいけれど重要な価値が含まれています。

まず、栄養バランスの取れた食事を意識することで、日常的な体調が安定しやすくなります。たとえば、自炊を再開し、野菜中心の献立に切り替えたことで、便秘や肌荒れが改善したというケースもあります。体が整えば、気持ちにも余裕が生まれ、ストレスの軽減にもつながります。

また、食事の質を上げることで得られる「心の満足感」も大きな効果のひとつです。毎日の食卓が充実すれば、生活そのものへの満足度が上がり、無理な我慢を強いられているという感覚からも解放されます。

さらに、料理への意識が変わることで、家族との会話が増えたり、食卓を囲む時間が楽しみになったりするなど、人間関係にも良い影響が表れます。食費を削ることに必死になっていた頃よりも、全体的にポジティブな変化が感じられるのです。

注意点としては、ただ節約をやめれば良いというわけではなく、無計画に高級食材に頼ると、かえって家計が苦しくなる可能性があります。大切なのは、「健康を意識した適度な投資」として食費を見直すことです。

結果的に、食費を節約しすぎないことで、心と体のバランスを保ちつつ、長期的なパフォーマンスの向上と幸福感を得られるという、価値あるリターンを得られるようになります。

食費は削ってはいけないとされる理由

食費は家計の中で比較的見直しやすい項目ですが、むやみに削ることは推奨されていません。その理由は、健康と生活の質に直結する費用だからです。

まず、日々の食事は私たちの体をつくる土台になります。栄養が不足すれば、免疫力の低下、集中力の減退、体力の減少といった不調が現れやすくなります。これにより、病気になりやすくなったり、仕事や学業でのパフォーマンスが低下したりする可能性があります。

次に、食費を無理に削ると、手軽な加工食品やジャンクフードに頼りがちです。これらは一時的に安く済むかもしれませんが、長期的に見ると健康面でのコストがかさみます。例えば、高血圧や糖尿病などの生活習慣病のリスクが上がることが考えられます。

具体的な例として、1日3食のうち1食でも、バランスのとれた自炊に切り替えるだけで、体調に良い影響が出たという報告もあります。冷凍野菜や缶詰を活用することで、手間をかけずに栄養価の高い食事を用意することも可能です。

節約のために食費を見直す際は、「削る」のではなく「整える」意識が重要です。価格の安さだけでなく、体に必要な栄養が摂れているかを基準に考えるようにしましょう。

食費を削る健康リスクを知っておく

無計画に食費を削ると、知らず知らずのうちに健康リスクを高めてしまうことがあります。特に、栄養不足や偏った食生活による影響は、すぐには表れにくいため注意が必要です。

例えば、菓子パンやカップラーメンなどを中心に食べる生活が続くと、ビタミンやミネラルが不足し、疲れやすさやイライラなどの症状が出ることがあります。たんぱく質が足りないと筋肉量が減少し、基礎代謝が落ちて太りやすい体質になる可能性もあります。

また、若いうちは問題がなくても、年齢を重ねるごとに健康への影響が蓄積され、将来的な病気のリスクが高まることも考えられます。医療費の増加や通院の手間など、後になってから大きなコストが発生する可能性もあります。

このとき重要なのは、極端な節約をしないことです。安価でも、納豆、卵、豆腐、野菜などは栄養が豊富で、うまく取り入れれば十分な食事になります。手軽に調理できる食材を選びながら、少しずつでも健康的な食生活を心がけることで、リスクを大きく減らすことが可能です。

お金を節約することは大切ですが、自分の体に投資するという視点も同時に持っておくことが、長く元気に暮らすためには欠かせません。

食費を節約できない人の特徴は?

食費を節約したいと思っても、なかなか実現できない人には共通する特徴があります。その多くは習慣や意識の部分に原因があります。

まず挙げられるのは、計画性がないことです。日々の献立を考えずにその場で買い物をすると、つい余計なものを買ってしまいがちです。特売やセールにつられて必要のない食材を買い込むと、結局使い切れずに食品ロスが発生することもあります。

また、外食やコンビニ利用の頻度が高い人も、食費がかさみやすい傾向にあります。忙しいからといって手軽な選択を繰り返すうちに、1食あたりのコストが高くなってしまうためです。毎日のことだからこそ、積み重ねで大きな出費になります。

さらに、料理に対する苦手意識が強い人も注意が必要です。「面倒」「失敗が怖い」などの理由で自炊を避けていると、結果的に高コストな食事に偏る傾向があります。完璧な料理を目指す必要はなく、まずは簡単なメニューから始めることが節約の第一歩です。

このように、食費を節約できない人は、行動パターンや考え方に改善の余地がある場合が多いです。買い物リストを作成したり、週単位で献立を立てたりと、少しの工夫で無理なく見直すことができるでしょう。

食費節約をしないほうがいい人の選択肢

- 一人暮らしで食費3万円は無理ですか?

- 一人暮らしでの落とし穴

- 食費が少ない人が抱える問題点

- 食費節約レシピ 1週間の実例とは

- 節約するなら弁当やめろの真意

- 食費節約の最強メニューとは何か

- 賢い節約は健康と両立する方法で

一人暮らしで食費3万円は無理ですか?

一人暮らしで毎月の食費を3万円以内に抑えることは、不可能ではありません。ただし、いくつかの条件や工夫が必要になります。

まず、外食を控えることが大前提です。1回のランチやディナーでも1,000円前後かかることが多いため、週に数回外食をするだけで簡単に1万円を超えてしまいます。自炊を中心にすることで、1食あたりのコストを100〜300円程度に抑えることが可能です。

次に、無駄な買い物をしない習慣づけが大切です。コンビニでの間食、嗜好品、ジュースやお酒などを頻繁に買っていると、知らないうちに支出が増えてしまいます。水やお茶を自宅で作る、お菓子は週に1度だけにするなど、小さなルールを作ることで支出をコントロールできます。

さらに、冷凍保存や作り置きを活用すれば、安く買った食材を長く使うことができます。例えば、鶏むね肉を一度に下味冷凍しておく、野菜をカットして冷凍しておくなどの工夫で、調理の手間も減らしながら無駄なく使えます。

ただし、節約を意識しすぎるあまり、栄養が偏ってしまうのは避けなければいけません。価格だけでなく、栄養価の高い食材を選ぶことも意識しましょう。たとえば、納豆、豆腐、卵、もやしなどは安価で栄養価も高いため、積極的に取り入れるとよいでしょう。

このように、日々のちょっとした工夫次第で、一人暮らしでも食費を3万円以内に収めることは十分可能です。

一人暮らしでの落とし穴

一人暮らしでの食費節約は、自分の裁量で自由に調整できる反面、見えにくい落とし穴もあります。費用を抑えることに集中しすぎると、思わぬリスクを招くことがあるのです。

最もよくあるのは、栄養バランスの偏りです。たとえば、食パンやパスタなど炭水化物に偏った食生活を続けると、タンパク質やビタミン・ミネラルが不足しがちになります。これにより、疲れやすさや肌荒れ、集中力の低下などが起こることがあります。

また、食事が単調になりやすい点も見逃せません。同じようなメニューばかりだと食への楽しみが減り、結果として食事自体が億劫になります。こうなると、さらに安価で手軽なジャンクフードやインスタント食品に依存しやすくなり、悪循環に陥る可能性があります。

もう一つ注意したいのが、節約志向が強すぎてストレスになることです。安く済ませることに執着しすぎると、買い物や調理が苦痛になり、最終的には外食に戻ってしまうというケースも見られます。

これを避けるには、完全な節約を目指すのではなく、「コスパの良い食生活」を意識することが重要です。たとえば、冷凍野菜や缶詰を活用することで、安価かつ手軽に栄養を確保することができます。

つまり、一人暮らしの食費節約では、金額の小ささだけでなく、持続可能で健康を損なわない方法を意識することが大切です。

食費が少ない人が抱える問題点

食費が極端に少ない人は、表面的には「節約上手」と見えるかもしれません。しかし、その背景には健康や生活の質を損なっている可能性が潜んでいます。

第一に挙げられるのは、栄養不足の問題です。たとえば、1日あたり300円程度の食費で過ごしている場合、どうしてもタンパク質や野菜、果物などの摂取量が不足しやすくなります。こうした状態が長く続くと、免疫力が下がり、風邪を引きやすくなるなどの体調不良が現れることがあります。

さらに、エネルギーが不足することで、日常生活に影響が出ることもあります。仕事中に集中力が続かない、疲れが取れにくいといった状態は、見えにくいコストとして積み重なっていきます。

また、食に対する楽しみが奪われることも、心理的に大きな影響を与えます。毎日同じような安価な食事では満足感が得られず、生活自体が味気ないものになってしまうこともあるでしょう。

加えて、見逃されがちなのが、将来的な医療費の増加です。若いうちは問題が表面化しなくても、栄養の偏りは数年後に生活習慣病として現れる可能性があります。これは、最終的に大きな経済的負担へとつながります。

このように、食費が少ないこと自体が問題なのではなく、「中身のない節約」が大きなリスクをはらんでいるという点に注意が必要です。バランスよく、満足できる食事を意識することが、長期的には最も効率の良い節約と言えるでしょう。

食費節約レシピ 1週間の実例とは

1週間の食費を抑えつつ、健康も意識した献立を組み立てることは、一見難しそうに思えるかもしれません。しかし、シンプルな食材と少しの工夫で、無理なく続けられる節約レシピは十分に可能です。

まず、ベースになるのは「主食・主菜・副菜」の基本構成です。これに沿って献立を考えることで、栄養バランスが自然と整います。たとえば主食は玄米や麦ごはん、主菜には鶏むね肉や卵、魚の缶詰など、安くてタンパク質がしっかり摂れるものを選びます。副菜はもやしやにんじん、キャベツなどの野菜を活用しましょう。

1週間の一例としては、次のようなメニューが考えられます。

月曜日:玄米ごはん、卵焼き、冷奴、味噌汁(わかめと豆腐)

火曜日:焼きそば(キャベツ、豚こま)、スープ(卵とわかめ)

水曜日:鯖缶丼、野菜の浅漬け、味噌汁(大根とにんじん)

木曜日:チャーハン(冷凍野菜と卵)、中華スープ

金曜日:パスタ(ツナと玉ねぎ)、レタスサラダ

土曜日:豆腐ステーキ、玄米、ほうれん草のおひたし

日曜日:おにぎり(昆布・梅)、焼き鮭、味噌汁(小松菜)

作り置きできるおかずを活用すれば、調理の手間を減らせる上に食材も無駄なく使えます。週の初めにゆで卵や茹で野菜を準備しておくのもおすすめです。

このように、栄養を保ちつつ、費用も抑えた献立は、工夫次第で無理なく続けることができます。高価な食材に頼らずとも、おいしくて健康的な食生活は十分に実現可能です。

節約するなら弁当やめろの真意

「節約するなら弁当やめろ」という言葉は、一見すると逆説的に感じられます。しかし、その背景には、弁当作りにかかるコストと手間を見直そうという考え方があります。

多くの人が「弁当=節約」と考えがちですが、内容次第では意外とコストがかかっているケースがあります。たとえば、冷凍食品を複数入れている場合や、彩りを気にして複数の品目を揃えていると、1食あたりのコストが300円以上になることも珍しくありません。

また、朝の忙しい時間に弁当を用意するために早起きしたり、食材の在庫を気にして頻繁に買い物に出かけるなど、手間と時間がかかるという側面もあります。これらを「費用対効果」の観点で見直すことで、より効率の良い節約手段が見えてくるのです。

代替案としては、シンプルなおにぎり+スープジャーに具だくさん味噌汁を入れる、作り置きの丼ものを詰めるなど、時短でコストも抑えられる方法があります。また、前日の夕食を多めに作って、そのまま弁当に回すという形もおすすめです。

つまり、「弁当をやめる=節約をやめる」ではなく、「無駄の多い弁当の作り方を見直そう」というメッセージがこの言葉の真意にあります。形式にとらわれず、自分にとって本当に合理的な方法を見つけることが、継続できる節約につながります。

食費節約の最強メニューとは何か

食費を節約しつつ、栄養も満たせる「最強メニュー」と言えるのは、手軽・安価・栄養豊富の3つを満たした料理です。実際、多くの家庭で支持されているのが「和風定食スタイル」です。

ごはん(できれば玄米や麦入りごはん)に、納豆や卵、味噌汁、そして一品の主菜。この組み合わせはコストを抑えながら、炭水化物・たんぱく質・食物繊維・ミネラルをしっかり摂ることができます。主菜には、鶏むね肉やサバ缶、豆腐などを活用するのがポイントです。

たとえば「納豆卵かけごはん+味噌汁+焼き魚(サバ缶)」という組み合わせは、1食200円以下でも作れます。味噌汁は冷蔵庫の野菜を活用できるので、食品ロス対策にもなります。

こうしたメニューは食材の無駄が出にくく、準備や調理にも手間がかかりません。また、日本人の味覚にも合っており、飽きにくい点も大きなメリットです。

華やかさには欠けるかもしれませんが、毎日無理なく続けられるという意味で、「最強」と呼べるメニューです。節約=我慢ではなく、日々の満足度と継続性のバランスが取れた食事こそが、最も価値ある選択になります。

賢い節約は健康と両立する方法で

食費の節約をする上で大切なのは、目先の安さではなく、健康を損なわない範囲で工夫することです。賢い節約とは、金額の低さを競うのではなく、「費用対効果」に目を向けた行動を意味します。

例えば、1食100円のインスタントラーメンを毎日続けると、塩分や脂質の摂りすぎになり、長期的には健康リスクを高めます。結果的に病院代や薬代が増えてしまえば、本来の節約目的が台無しになってしまいます。

これを防ぐためには、食材の選び方と調理方法がカギになります。納豆、豆腐、もやし、卵、季節の野菜などは価格が安定しており、栄養も豊富です。さらに、まとめ買いや作り置きを取り入れることで、時間とお金の節約にもつながります。

例えば、休日に食材をまとめて下ごしらえし、1週間分の献立に使いまわせば、外食やコンビニに頼る回数を減らすことができます。これにより、無駄な出費を抑えつつ、自分の健康管理もしやすくなります。

節約を意識する際には、「続けられるかどうか」も重要な視点です。極端な節約はストレスになりやすく、リバウンドのように無駄遣いに戻ってしまうこともあります。

こうして考えると、健康的でシンプルな食事を心がけることが、結果的に家計にも体にも優しい、賢い節約術だと言えるでしょう。

食費節約をしないほうがいい理由を総まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 無理な節約は栄養バランスを崩し健康を損なう

- 加工食品やインスタントに偏ると医療費が増える可能性がある

- 食事の質が下がると集中力や仕事効率が落ちる

- 節約をやめて栄養を重視した人は体調が安定する

- 心の満足度が上がりストレス軽減につながる

- 食卓を囲む時間が楽しくなり家族関係も良好になる

- 安価な食材でも健康的な食事は十分可能である

- 食費は「削る」より「整える」が重要な視点である

- 栄養不足は将来の生活習慣病リスクを高める

- 自炊に苦手意識があると節約が難航しやすい

- 外食やコンビニ依存が続くとコストがかさむ

- 一人暮らしでは食費3万円以内も工夫次第で実現可能

- 極端な節約は継続が難しくリバウンドの原因になる

- 弁当作りも内容によってはコスパが悪くなることがある

- 和食ベースの定食スタイルが栄養・コスパともに最適

くらしのマネハックの評価は…

| 項 目 | 評 価 |

|---|---|

| 効 果 | |

| 再現性 | |

| 難易度 |

総合評価:Aランク

(安心して、しっかり節約できる)

まねは

まねは健康を損なわず続けられる節約が、長期的には最大の効果を生む。

「節約=食費カット」と短絡的に考えがちですが、安さだけを追求することは、かえって健康と家計の両方を損なう恐れがあります。

この記事では、無理なく健康を守りながら節約する方法を中心にご紹介しました。最も大切なのは、自分に合った方法でストレスなく続けることです。

食は人生の基盤です。あなた自身と、あなたの暮らしを大切にしながら、賢く節約していきましょう。