「旦那 弁当 節約にならない」と検索してこの記事にたどり着いた方は、おそらく日々の弁当作りに疑問や負担を感じているのではないでしょうか。

節約のために始めた手作り弁当が、実は思ったほどの効果を感じられない、むしろ出費やストレスが増えてしまったという声も少なくありません。

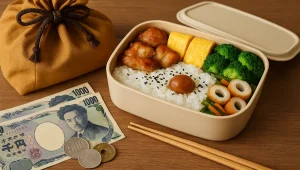

彩りや栄養バランスを意識して詰めた弁当は、材料の「量」や種類が増えることで費用がかさみがちです。節約レシピを取り入れても、毎日同じような内容になってしまい、家族から「文句」が出るといった悩みもあるでしょう。

また、簡単に済ませようと「おにぎり」だけにしてみても、具材やボリューム次第では意外とコスパが悪化することもあります。

さらに、弁当作りが家事の中でも大きな負担となり、「やめた」「自分でやれ」と言いたくなるほどのストレスを感じる方も多くいらっしゃいます。旦那のお弁当はどれくらいの割合の家庭が続けているのか、現実的な視点から知っておきたいところです。

この記事では、「手作り弁当は節約にならない」と感じてしまう原因をさまざまな角度から掘り下げ、無理なく家計と心を守るための考え方や代替策をご紹介します。

今後のお弁当生活を見直すヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。

- 手作り弁当が節約にならない具体的な理由

- 弁当作りで発生する見えないコストや手間

- 節約レシピやおにぎりでも赤字になる可能性

- 弁当をやめた家庭や作り手のストレスの実態

旦那の弁当が節約にならない理由とは

- 手作り弁当は節約にならないって本当?

- 節約レシピを使っても赤字に?

- 弁当の量が多くなり結局高くつく

- 毎日同じで飽きると文句が出る

- おにぎりだけにしてもコスパ悪化

手作り弁当は節約にならないって本当?

結論から言えば、手作り弁当が必ずしも節約につながるとは限りません。むしろ、やり方によっては出費がかさむケースもあります。

その背景には、材料費の積み重ねや手間に見合わないコストパフォーマンスがあります。お弁当を彩りよく仕上げるために多くの食材を用意したり、冷凍食品を活用したりすると、意外とお金がかかってしまうことがあります。また、少量しか使わない食材が余ってしまい、結果的に無駄にしてしまうケースも少なくありません。

例えば、色味を意識してピーマンやパプリカ、ミニトマトなどを少しずつ買い足すと、一食あたりのコストが跳ね上がることもあります。加えて、調理にかかる電気代や水道代、弁当箱の買い替え費用などを考えると、単純に「弁当=節約」とは言い切れません。

いずれにしても、手作り弁当で節約を目指すなら、残り物を活用する、作り置きを工夫するなどの知恵が必要です。きちんとプランを立てないと、節約のつもりがむしろ支出増につながる可能性があります。

節約レシピを使っても赤字に?

一見すると、節約レシピを使えば弁当のコストは下げられそうですが、実際にはそう単純ではありません。確かに一品ごとの材料費は安く済むものの、総合的に見ると赤字になることもあります。

その理由の一つが「品数の多さ」です。弁当には見栄えやバランスを求めて、どうしても複数のおかずを詰める傾向があります。1品1品は節約レシピで作っても、3品も4品も詰めれば合計金額は増えてしまいます。

また、節約レシピが手間のかかるものであれば、時短のために市販の冷凍食品を使い始めたり、調味料の種類を増やしたりすることになり、結局は費用がかさむケースもあります。例えば、安く作れる「卵焼き」でも、だしや砂糖、専用のフライパンなどが必要になると、単価は上がっていきます。

さらに、夫の好みに合わせて「節約だけでは満足できない」という声が上がることもあります。そうなると、節約レシピを使っても味や内容を改善するために追加で買い物をしてしまい、かえってコストオーバーになりやすくなるのです。

このように、節約レシピを取り入れたからといって、自動的に家計が軽くなるとは限りません。適切な量と内容を見極め、無理のない範囲で取り入れることが必要です。

弁当の量が多くなり結局高くつく

お弁当を手作りしていると、つい「足りなかったら可哀想」「しっかり食べてほしい」と思い、多めに詰めてしまうことがあります。しかし、この「多め」が積み重なると、食材の消費量が増えて、結果的に出費も増えていきます。

特に働き盛りの旦那さんの場合、弁当箱のサイズが大きくなる傾向があります。お米は1合近く、おかずも主菜・副菜・副々菜と複数品を詰めることで、少量ずつでもトータルで材料費はかさみます。例えば、鶏肉100gでは足りず、200g以上が必要になると、それだけでも1食で100円以上の差が出てしまうこともあります。

また、弁当用に用意した食材が家族の夕食には不向きだったり、余らせて無駄にしてしまったりするケースもあります。これが繰り返されると、節約どころか家計に負担が増える原因になりかねません。

こうした事態を避けるためには、適切な量を見極めることが大切です。見た目やボリュームにこだわりすぎず、あくまで家庭の食費全体を意識した内容にすることが求められます。

毎日同じで飽きると文句が出る

お弁当作りをしていると、どうしても「いつも似たような内容」になりがちです。忙しい朝にパッと作れるもの、安くて手に入りやすい食材、冷凍保存が効くメニューが中心になるからです。

しかし、同じ味・見た目が続くと、食べる側は次第に飽きてしまいます。特に男性の場合、コンビニや外食のように選べる楽しさがないため、「またこれ?」という反応が返ってくることもあるでしょう。

例えば、毎日ウインナー、卵焼き、ブロッコリーの組み合わせだと、どれだけ手作りであっても新鮮味に欠けます。味付けや調理法に変化をつけたつもりでも、見た目に違いが出ないと満足度も下がります。

このような状況になると、せっかく作っても感謝どころか文句を言われてしまい、作り手のモチベーションも大きく下がってしまいます。

飽きが来ないようにするためには、週に1回は丼ものに変える、残り物をうまくリメイクする、冷凍食品や市販のお惣菜も取り入れてアクセントをつける、などの工夫が必要です。少しの工夫でも「今日は違う」と思ってもらえれば、継続の負担も減っていきます。

おにぎりだけにしてもコスパ悪化

おにぎりは手軽で安価な昼食の代名詞と思われがちですが、実はそう単純な話ではありません。見た目の材料費は安くても、毎日作るとなるとコストがかさんでしまうことがあります。

例えば、ご飯の量が1合近く必要だったり、中に入れる具材にバリエーションを持たせようとすると、鮭や明太子、昆布、ツナマヨなど、それなりの買い足しが必要になります。それぞれは少量でも、数種類を揃えて使っていくと意外と高くついてしまうのです。

さらに、満腹感を得にくいという問題もあります。おにぎりだけでは物足りず、ついスープやおかずを追加するとなれば、それもまたコストに跳ね返ります。実際、男性の場合はおにぎり2個では足りず、3個以上作るという人も珍しくありません。

ここで大切なのは、「手軽=節約」と思い込まないことです。量や栄養のバランスを考えながら、家にある食材で済ませられるかどうかがポイントになります。おにぎりだけに絞っても、コスパが悪化するリスクは十分にあるのです。

旦那の弁当が節約にならない場合の選択肢

- 弁当作りはストレスになることも

- 弁当はやめたという家庭の理由

- 「自分でやれ」と言いたくなる背景

- 旦那のお弁当はどれくらいの割合?

- 簡単に作れる弁当でも節約は難しい

- 弁当より外食の方がコスパが良い?

弁当作りはストレスになることも

お弁当作りは「家計に優しい」「愛情がこもっている」と思われがちですが、実際のところ、作る側には少なからずストレスがかかるものです。

朝の時間は限られており、子どもの支度や掃除・洗濯など他の家事と並行して弁当を用意しなければなりません。この限られた時間の中で、彩りや味のバランスを意識しつつ、傷みにくい内容にする必要があるため、心理的な負担も大きくなります。

例えば、毎日異なるおかずを考えることや、夫からの無言の期待に応えようとするプレッシャーなど、「こだわりすぎる自分」によって苦しくなるケースもあります。また、感謝の言葉がなかったり、当然のように受け取られたりすると、その負担感はさらに強く感じられるでしょう。

このように考えると、弁当作りは単なる料理の一部ではなく、日常的なプレッシャーの要因になり得ます。気分が落ち込む、やる気が出ないなどのサインが見えたときには、冷凍食品や前日の残りを活用するなど、無理のないスタイルに切り替えることも一つの選択肢です。完璧を目指しすぎないことが、長く続けるコツになります。

弁当はやめたという家庭の理由

お弁当作りを一度は始めたものの、最終的に「やめた」という判断に至る家庭も少なくありません。その背景には、経済的な問題だけでなく、生活リズムや家庭内の役割分担といったさまざまな事情があります。

まず、実際に家計への効果が小さいことに気づくケースがあります。材料費・光熱費・手間などを合算すると、1食あたりのコストが外食とそれほど変わらない、あるいはむしろ高くつくこともあるのです。節約目的で始めたはずが、計算してみると意味がなかったという声も多くあります。

また、夫の反応によってやめる決断をする家庭も見受けられます。例えば、味に対する不満を口にされたり、「周りにお弁当の人がいないから恥ずかしい」と言われたりすると、作る側のモチベーションは大きく下がってしまいます。せっかくの努力が報われないと感じると、継続は困難になります。

他にも、育児や仕事との両立で時間的な余裕がなくなることも、やめた理由のひとつです。家族全体が無理なく過ごせるようにするために、弁当作りを見直すという選択は決して間違いではありません。

「自分でやれ」と言いたくなる背景

日々お弁当を作る中で、「自分でやってよ」と感じる瞬間が訪れることは、決して珍しくありません。その背景には、積み重なる負担感や相手の無関心さが大きく関係しています。

特に、感謝の言葉がなかったり、当然のように受け取られたりすると、「なんのためにやっているのか」と疑問を抱きやすくなります。小さな「ありがとう」一言があるだけでも気持ちは変わりますが、それすらない状態が続けば、やる気が削がれてしまうのも無理はありません。

さらに、相手がまったく手伝わず、弁当箱の洗い物すらしない場合、「自分の食事くらい自分でどうにかして」と思ってしまうこともあります。朝の忙しい時間帯にすべてを任され、指一本動かさない様子を見ると、不満は自然と募っていくものです。

また、弁当の中身に対して細かい要望や文句がある場合も、ストレスの原因になります。手間をかけて作っても「今日はこれか」などと不満そうな反応をされると、怒りや虚しさがこみ上げ、「だったら自分で作ればいい」と感じるのも当然の流れです。

このような背景から、「自分でやれ」と言いたくなる気持ちは、多くの人が共感できるものです。相手と役割や気持ちを共有しながら、無理のない形で続ける工夫が必要です。

旦那のお弁当はどれくらいの割合?

一般的に、既婚男性のうちどれくらいの人が弁当を持参しているかというと、調査や実例ベースではおよそ4〜5割前後とされています。ただし、この割合は勤務先の環境や家庭の状況によって大きく変わります。

例えば、社員食堂のある会社や、外回りの多い営業職では弁当の持参率は下がる傾向があります。一方で、オフィス勤務でランチ代が高くつく地域、特に都市部では弁当を持たせる家庭が比較的多くなります。共働き世帯の場合は自分自身の分も一緒に作ることで効率が良くなり、弁当を取り入れる率が高まる傾向があります。

一方、周囲の雰囲気や「弁当=子どもっぽい」という価値観を気にする男性もおり、そのようなケースでは持参を避けることも。持たせるかどうかは、家庭内での考え方だけでなく、職場の風土や本人の意識も影響しているということです。

このように、旦那のお弁当の割合は一律には言えませんが、「節約」「健康志向」「昼食事情」の3つが重なると、弁当派になる確率は高まると言えるでしょう。

簡単に作れる弁当でも節約は難しい

「簡単に作れる弁当なら節約にもなる」と思うかもしれませんが、現実はそれほど単純ではありません。手間が少ない分、意外とコストがかかるケースもあるからです。

たとえば、よく使われる冷凍食品は時短にはなりますが、1品あたりの単価は決して安くありません。さらに、簡単に仕上げようとして市販の調理済み食材や加工食品に頼ると、材料費はすぐに数百円単位で加算されていきます。これに加えて、ご飯を炊く電気代や洗い物の水道代も毎日のこととなると、弁当1食が意外と割高になっていることもあります。

また、「簡単さ」を追求すると食材の種類が限定され、栄養バランスが偏るリスクもあります。それを補うために果物やサラダを別途準備すれば、追加の出費につながります。

節約効果を確実に出すには、単に「簡単にする」だけでは不十分です。残り物の活用や作り置きの工夫、冷凍保存の管理など、ひと手間かけて全体の食材ロスを防ぐ視点が必要になります。つまり、簡単=安いという考えは、実際には成立しにくいということです。

弁当より外食の方がコスパが良い?

一見すると、外食は高くつくイメージがありますが、ケースによっては弁当よりもコストパフォーマンスが良くなることがあります。これは、家庭での弁当作りにかかる時間や労力、材料の無駄などを含めて考えたときに見えてくるものです。

まず、毎日1人分だけの弁当を作る場合、少量の食材を使うために割高になることがあります。例えば、にんじん1本、ピーマン1個といった具材はお弁当には少ししか使わず、余った分を使い切れずに処分してしまえば、それだけでロスになります。

さらに、調理や洗い物にかかる時間も見逃せません。朝の30分〜1時間が弁当作りに奪われると、その時間を他の家事や休息に充てることができなくなります。時間もコストの一部と考えるなら、短時間で済む外食は十分に「コスパが良い」と言える場合があります。

また、最近は500円以内でバランスの取れたランチを提供するお店も増えており、特に企業の食堂などでは栄養価と価格が両立していることも珍しくありません。こうした選択肢があるなら、無理に手作りにこだわらず、外食をうまく活用するのもひとつの方法です。

ただし、外食が習慣になると味の濃いものや脂質の高いメニューが多くなり、健康面での懸念が出てきます。このため、「コスパの良さ」を重視する場合でも、頻度や内容のバランスを見ながら判断することが大切です。

旦那の弁当が節約にならないと感じる理由の総まとめ

この記事のポイントをまとめます。

- 彩りや品数にこだわると食材費がかさむ

- 少量の食材を買うと無駄が出やすい

- 見た目を整えるための買い足しが増える

- 冷凍食品の活用でコストが上がる

- 作り置きしないと調理の手間が倍増する

- 弁当の量が多くなりがちで材料費が上昇する

- 残り物をうまく使えないと食費全体が増える

- 毎日同じ内容だと不満が出て継続が困難になる

- おにぎり中心でも具材代で割高になることがある

- 満腹感が得られず追加の品が必要になる

- 朝の弁当作りが生活ストレスの原因になる

- 家族の協力がないと不公平感が募る

- 弁当箱や道具の維持費も地味にかかる

- 外食の方が手軽でコスパが良くなる場合もある

- 結局は節約目的が達成できず断念する家庭も多い

くらしのマネハックの評価は…

| 項 目 | 評 価 |

|---|---|

| 効 果 | |

| 再現性 | |

| 難易度 |

総合評価:Bランク

(条件が合えば使ってみる価値あり)

まねは

まねは節約を目的とするなら、工夫やルールづくりが必要です。手間や心理的負担も見落とせません。

旦那さんのお弁当作りを「節約のため」と考えて取り組んでいる方にとっては、現実とのギャップに戸惑うこともあるでしょう。

彩り・バランス・量・マンネリ回避…と気を配るうちに、想像以上に手間もコストもかかってしまいます。しかし一方で、作り置きや残り物の活用、夫婦での分担など、上手にやりくりすれば費用も負担も抑えることは可能です。

完璧を目指さず、日々の工夫を楽しみながら続けることが、長続きの秘訣になるかもしれません。